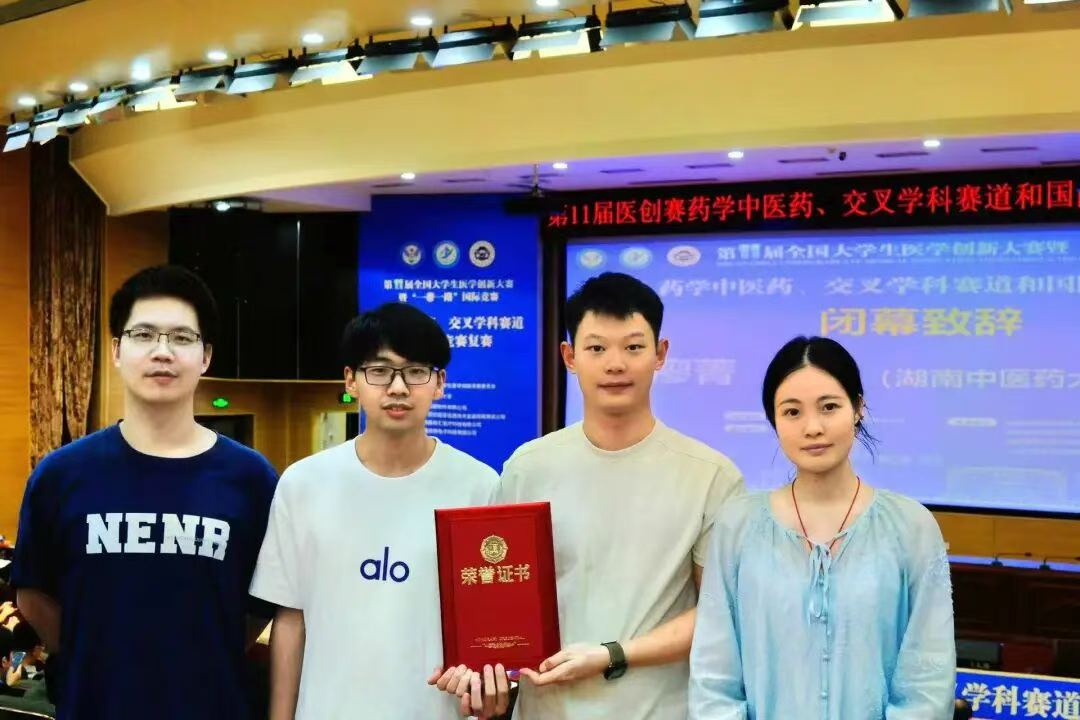

7月6日,第11届全国大学生医学创新大赛暨“一带一路”国际竞赛复赛在湖南中医药大学圆满落幕,我院参赛项目获得一等奖2项,二等奖1项。其中项目“温肾健脾定脊合剂通过NMRAL1蛋白调控IL-23/IL-17轴干预强直性脊柱炎的机制研究”在药学中医药赛道创新研究类中斩获一等奖!“基于《黄帝内经》理论下的疾病时相模式研究”项目在交叉学科赛道医文交叉类中斩获一等奖!“肺炎及脓毒血症的多模态智能诊断系统开发研究”项目在交叉学科赛道实验设计类中斩获二等奖。

全国大学生医学创新大赛暨“一带一路”国际竞赛是教育部认可的顶尖医学学科竞赛。赛事秉承“崇尚科学、追求真知、勇于创新”宗旨,以新医科建设为统领,旨在推动医学教育改革、强化原始创新思维、促进国际交流合作,为本科生搭建高水平科研展示平台,核心是孵化拔尖创新人才。

本届复赛盛况空前,共吸引了来自 207 所高校的 1108 个作品约3200名师生及来自全国各高校的知名专家在长沙参加41个赛场的角逐,国际赛道更汇聚了 50 余个国家的在华留学生青年学子,赛事规模创历史新高。

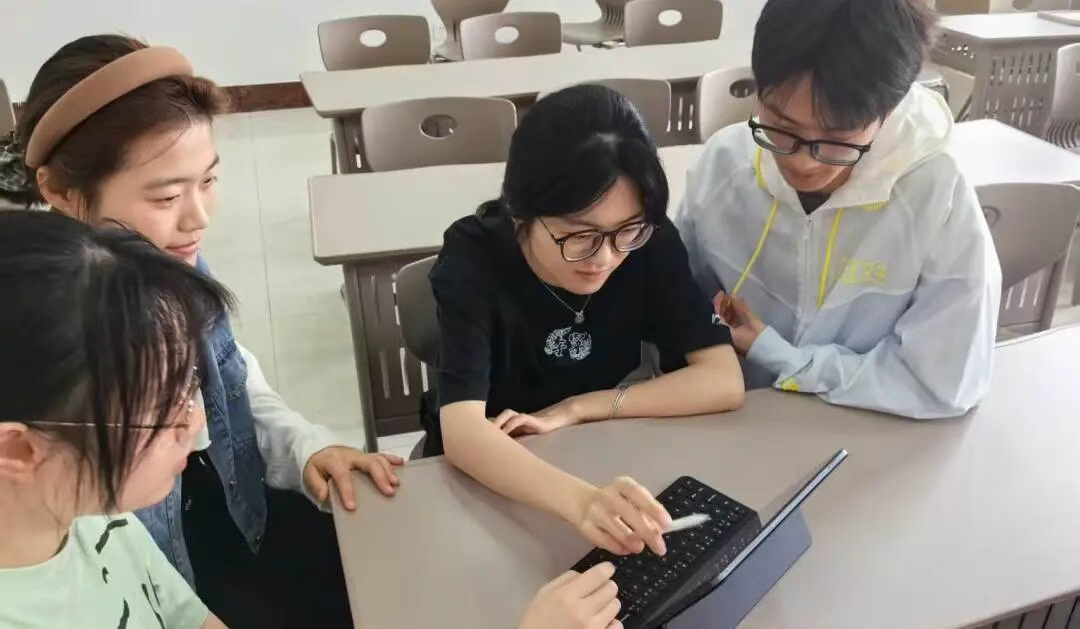

学院高度重视赛事育人价值,积极做好赛事组织动员。 向全体学生发出创新号召,鼓励师生把握机遇、踊跃参赛、勇攀高峰。通过多渠道、多形式广泛宣传。同时学院积极整合资源,为项目团队提供全方位保障与辅导。各团队在浓厚的参赛氛围和有力的支持下,全心投入、精研作品,积极备战,力争佳绩。

备赛期间,团队在准备答辩的同时推进项目进度,新增收集百余例临床样本,尝试搭建了多种诊断模型,不断充实前期研究的结果,团队成员也系统学习了相关知识,逐步掌握技术要点。团队多次开会逐页分析PPT内容,修正表述漏洞,并整理答辩题库,模拟省赛答辩。

获奖项目简介

项目名称:温肾健脾定脊合剂通过NMRAL1蛋白调控IL-23/IL-17轴干预强直性脊柱炎的机制研究

参赛学生:吕文博、代一恒、蔡昕妍、吴上

指导老师:何晓瑾、沈旭

项目简介:在“肾-脾免疫轴”理论指导下,团队发现NMRAL1蛋白可能是AS 发生发展、治疗过程中的关键蛋白,并且温肾健脾定脊合剂在临床上治疗AS疗效显著,团队拟设计实验,探究温肾健脾定脊合剂靶向NMRAL1调控IL-23/IL-17轴的作用机制。该项目突出中医理论创新,实验设计科学,创新性构建肠类器官-免疫细胞-骨髓间充质干细胞类器官芯片平台,用于验证“肾-脾免疫轴”中医理论的科学性。

项目名称:基于《黄帝内经》理论下的疾病时相模式研究

参赛学生:邵妍洁、卢涵、于梦、乔一格

指导老师:刘西强、张倩

项目简介:以往研究多着眼于对某疾病与时间单独的关联,而时相模式对人体生理和病理的系统性影响则少有论及。本项目通过研究《黄帝内经》中与时间相关的内容,并参考历代名家著作、现代文献,系统分析人体生理的日、月、季、年、天干周期变化规律,分析疾病发生发展的时间规律性,总结在特定时间点下多发疾病的病机特征和临床表现,即疾病的时相模式。并围绕疾病的时相模式,制定相应的预防、治疗措施,为公众健康保持、社会防疫工作等提供参考。本研究为中医爱好者提供易懂、实用、系统的指导,有助于中医经典的学习,从而促进文化传承。

项目名称:肺炎及脓毒血症多模态智能诊断系统开发研究

参赛学生:王国庆、白莹菲、席佳欣、靳紫翔、杨紫婷

指导老师:刘史佳

项目简介:该项目基于课题组前期通过大样本临床研究筛选出的炎症标志物HFREP1(相关诊断试剂已获批创新Ⅱ类医疗器械),针对肺炎继发脓毒血症的临床难题,采用医工结合思路:通过多组学结合机器学习筛选肺炎继发脓毒血症特异性生物标志物,并结合临床特征构建模型;同时基于胸部CT构建卷积神经网络模型,最终通过模型融合形成多模态智能诊断系统,致力于实现肺炎继发脓毒血症的早期风险预测,为治疗争取关键时间。

学院始终积极构建高水平医学创新平台,坚持以赛促教深化教学改革、以赛促学强化能力培养、以赛促创激发科研潜能,着力营造敢为人先、追求卓越的浓厚创新创业生态,矢志培养崇尚科学、追求真知,兼具创新精神与卓越综合素质的新时代医学人才。

此次在第11届全国大学生医学创新大赛暨“一带一路”国际竞赛中斩获佳绩,正是我院长期深耕学生创新能力培育与科研思维训练的丰硕成果,也生动展现了我院学子锐意进取、勇攀科研高峰的昂扬风貌。我们期待有更多的科研创新团队能发扬开拓创新、精益求精的精神,在各类竞赛舞台上展现新时代的卓越风采!